【摘要】目的 分析MR增强技术在乳腺病变中的应用效果。方法选取本院2010年01月-2019年12月诊治的118例乳腺病变患者开展本次试验研究,118例患者均给予MR增强技术诊断,以病理学诊断为金标准,分析MR增强技术诊断效果。结果 MR增强诊断与病理学诊断的恶性病变检出率和良性病变检出率均基本一致(P>0.05)。结论在乳腺病变患者的临床诊断中引入MR增强技术能够有效提升患者的诊断准确率,能够为患者的后续临床治疗工作提供重要信息,具有推广价值。

[Abstract] Objective To analyze the application effect of MR enhancement technique in breast lesions. Methods 118 cases of breast lesions in our hospital from January 2010 to December 2019 were selected to carry out the experimental study. All the 118 patients were given Mr enhancement technology diagnosis, and pathological diagnosis was taken as the gold standard to analyze the diagnostic effect of MR enhancement technology. Results the detection rate of malignant lesions and benign lesions in enhanced MR diagnosis and pathological diagnosis were basically consistent (P > 0.05). Conclusion in the clinical diagnosis of breast lesions, the introduction of MR enhancement technology can effectively improve the diagnostic accuracy of patients, and can provide important information for the follow-up clinical treatment of patients, which has promotion value.

【关键词】MR增强技术;乳腺病变;诊断效果

乳腺病变是临床上非常常见的女性疾病,患者在临床上可能呈现出乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺炎、乳腺纤维瘤、乳腺癌等,该病的致病原因具有复杂性,患者在没有接受到及时治疗或者是治疗方式不当情况下,则患者病情很有可能出现进一步癌变,进而对患者的生命安全产生影响和威胁[1]。对乳腺病变患者进行早期诊断、早期治疗,是提升患者健康水平、保障患者生命安全的重要方法[2]。本次研究主要以乳腺病变患者为对象,分析MR增强技术的应用效果。

1 资料和方法

1.1一般资料

选取本院2010年01月-2019年12月诊治的118例乳腺病变患者开展本次试验研究。118例患者年龄为31-58岁,平均年龄为(46.35±5.41)岁。118例患者病理学诊断结果为有48例患者为恶性病变,有70例患者为良性病变。

1.2方法

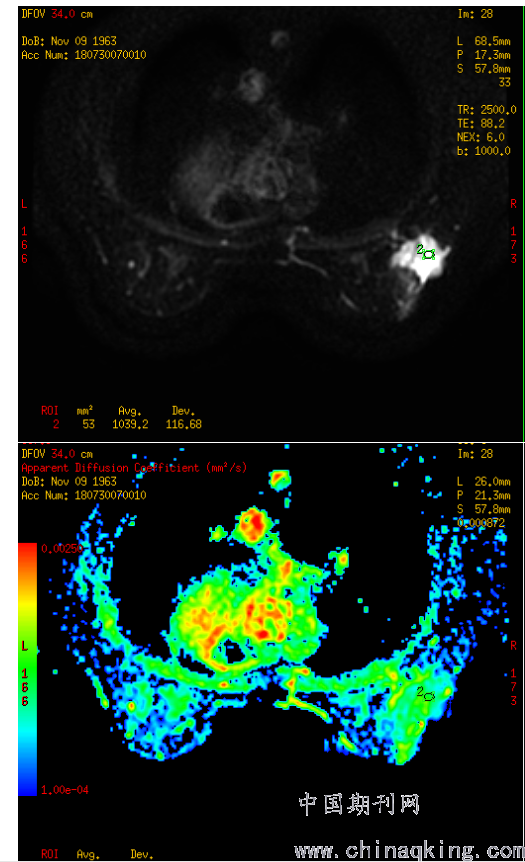

118例患者均给予MR增强技术诊断:在患者经期结束后的7-20天内对患者进行检查。采用美国GE MR355 1.5T光纤磁共振和8通道乳腺专用相控阵线圈。扫描时嘱患者俯卧,将双侧乳腺置于线圈中央, 使双侧乳腺处于自然下垂状态。平扫采用横断面、矢状面脂肪抑制SPGR系列T1WI和FSE系列T2WI、DWI;动态增强用Gd-DTPA团注,标准剂量为0.1~0.2 mmol/kg,于10 s内快速团注,继而快速推注0.9%氯化钠注射液10 mL冲洗,扫描采用GE公司的软件技术VIBRANT行双侧乳腺多时相横断面及3D-FSPGR系列矢状位成像。将扫描数据传输至后处理工作站,由两名经验丰富的影像诊断副主任医师和一名工作有5年主治医师进行重建处理、分析。注意避开囊变区、坏死区、出血区,在出现最明显强化情况的病灶区域确定感兴趣区,对增强后病灶的形态及边缘特征、强化方式、血流动力学特征(时间-信号强度曲线TIC类型、达峰时间、早期增强率)、DWI信号高低及ADC值进行绘制、分析记录[5]。

1.3观察指标

分析118例患者MR增强技术诊断效果,以病理学诊断为金标准,观察记录MR增强技术的恶性病变检出例数和阳性病变检出率,计算对比检出率[6]。

1.4 统计学分析

数据分析取SPSS19.0软件,计数资料用%表示,行检验,(P<0.05)时代表具有统计学意义[7]。

2 结果

MR增强诊断与病理学诊断的恶性病变检出率和良性病变检出率均基本一致且组间差异不明显(P>0.05)。详见表1。

.png)

3 讨论

乳腺病变是临床上十分多发的一项女性疾病,因其发作部位具有特殊性,不仅仅对影响到了患者的生理健康[8]。同时也给患者的心理带来了巨大的压力,临床上致使该病发生的原因具有多样性和复杂性,为了进一步控制患者病情进展,保障患者生命安全,选取适宜且科学的方式为患者展开早期诊断具有积极意义[9]。

MR增强技术诊断恶性乳腺病变患者的影像学特征为:肿瘤病变的实际形态和其侵袭性之间密切相关,肿瘤的侵袭性越强患者的肿瘤形态越不规则[10];强化程度呈现出锯齿边缘状强化、均匀一致强化、分支状强化、锯齿状强化、管状强化、 星芒状强化、环状强化等[11];良性乳腺病变患者的影像学特征为:大多数纤维肿瘤呈现出均匀强化,有少部分患者肿瘤内部未出现强化现象,而是表现出栅格状分格[12];乳腺增生患者和囊性增生患者通常情况下未表现出强化相现象,大多体现为薄壁强化[13]。如下图所示。MR增强诊断可以获取到全方位的立体化的影像学资料,可以有效提升乳腺病变的诊断准确率,为患者后续临床治疗工作提供重要依据。本次研究结果表明MR增强诊断与病理学诊断的恶性病变检出率和良性病变检出率均基本一致(P>0.05)。说明MR增强技术的应用有利于优化乳腺病变患者的临床诊疗工作[14]。

.png)

综上所述,在乳腺病变患者的临床诊断中引入MR增强技术能够有效提升患者的诊断准确率,能够为患者的后续临床治疗工作提供重要信息,具有推广价值[15]。

【参考文献】

[1]张鑫, 闵智乾, 雷晓燕,等. MR动态增强MIP技术在乳腺疾病良恶性鉴别中的应用[J]. 实用放射学杂志, 2018, 34(1):35-38.

[2]梁静, 温雪娟. 超声弹性成像与MR动态增强显像在乳腺肿瘤良恶性鉴别诊断中的价值[J]. 陕西医学杂志, 2018, 47(2):206-208+224.

[3]刘靓, 朱丹, 沈晶,等. 多模态MRI技术在乳腺非肿块性强化病变良恶性鉴别中的临床研究[J]. 中国临床医学影像杂志, 2020, 31(1):15-19.

[4]马洁静, 方开峰, 俞秋雨. ARFI联合SWE在BI-RADS4类乳腺病变诊断中的临床价值[J]. 中国医疗设备, 2019, 34(6):93-96.

[5]申景涛, 贾支俊, 王强,等. MRI动态增强定量分析在鉴别乳腺良恶性结节中的诊断价值[J]. 医学影像学杂志, 2019, 29(2):248-251.

[6]王玉, 宣之东, 郑雪,等. 超声弹性成像技术在乳腺早期占位性病变鉴别诊断中的应用价值[J]. 中国妇幼保健, 2019, 34(2):449-451.

[7]郭宁, 李静, 张仁知,等. 非哺乳期乳腺炎性病变的MRI诊断价值[J]. 磁共振成像, 2019, 10(1):31-36.

[8]郭俊斌, 赵春婵, 王晓洁,等. 真空辅助乳腺微创旋切系统在乳腺肿瘤诊治中的应用效果观察[J]. 中国基层医药, 2019, 26(2):198-201.

[9]杨文秀. mr乳腺容积成像技术诊断乳腺肿块性病变的价值探讨[J]. 中国保健营养, 2018, 28(20):267-267.

[10]王晓青, 王磊. 动态增强技术联合磁共振弥散加权成像技术诊断乳腺良恶性病变的临床价值[J]. 中国基层医药, 2019, 26(2):186-189.

[11]柴新雷. 3.0T MR动态增强扫描对乳腺良恶性疾病的鉴别诊断价值分析[J]. 中国医药指南, 2019, 17(10):108-109.

[12]董欣欣. 乳腺MR在年轻女性乳腺疾病诊断中的优势[J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, v.18(37):177-178.

[13]苏春善, 陈静, 何春花,等. MRI在乳腺肿瘤诊断中的应用价值[J]. 影像研究与医学应用, 2018, 2(15):247-249.

[14]Sklair-Levy M , Rayman S , Yosepovich A , et al. The Intact breast lesion excision system as a therapeutic device for selected benign breast lesions[J]. The Breast Journal, 2018, 24(3):304.

[15]Goto M , Bihan D L , Yoshida M , et al. Adding a Model-free Diffusion MRI Marker to BI-RADS Assessment Improves Specificity for Diagnosing Breast Lesions[J]. Radiology, 2019, 292(1):181780.